たとえば放射能の心配

●既に稼働している群馬県上野村のバイオマス発電では灰が400ベクレル以上になっています。

同じく長野県東御市では500ベクレルを超えるセシウムが出ています。(→参照)

●埼玉県内では秩父地区への福島原発由来の放射能の汚染が一番大きい(↓資料参照)のです。さらに木を燃やすとセシウムの濃度は最大200倍近くに濃縮されます。以上を考えると、その処理の仕方が大きな心配となります。

煙や飛散する灰からは呼吸器官へ取り込まれ、癌などへの危険性も発生します。また、ガス洗浄後の汚染水や積まれた灰が川に流されれば河川汚染への大きな心配となります。

8000ベクレルまでは大丈夫だと言われる人もいますが、これは廃棄物の維持処理に限界がきて環境省が人の健康という点を考えずに取った法の処理です。詳しくは資料参照↓

高木仁三郎基金ページ参照

長野県東御市は、工業団地に誘致した信州ウッドパワー㈱の木質バイオマス発電の焼却灰放射能濃度を毎月測定して市のホームページで公開してきた。

2023年5月までの3年間はデータを見る限り100Bq/㎏を超えることは無かったが、6月末に132Bq/㎏と初めて100Bq/㎏のクリアランスレベルを超えた。

市は8月から測定を毎月2回に増やした。10月は391Bq/㎏、12月は535.9Bq/㎏と放射能濃度が上昇しセシウム134も検出されたため12月27日、市は覚書に基づき信州ウッドパワー㈱に協議を申し入れた。

2024年1月の焼却灰放射能濃度は810.1Bq/㎏だったため、市は2月16日信州ウッドパワー(株)に「焼却灰の放射能濃度の上昇原因を把握し、数値の下降に務めること」等申し入れした。

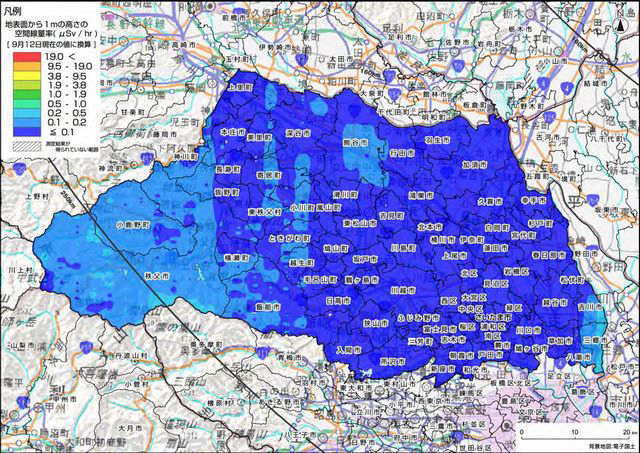

資料:埼玉県の3.11放射能濃度

↓放射線量 こちらは 濃いブルーが0.1μSv/h以下 秩父地域のブルーが薄い方が線量が高く0.1~1.0まである。秩父は放射能濃度が高い。

秩父人HP参照 秩父地区の放射能汚染、詳しくはこちらへ 木の灰で7000ベクレル以上出たこともある

この基準で日本中に処理目的で拡散した時、放射性セシウムが何かの都合でむき出しになり風に飛び、人の肺に入ったときはかなり危険な状況になると考えられます。

以下原子力資料情報室の一部内容をお読みください。

2016/6月30日に環境省は、福島第一原発事故が起きてから制定された「放射性物質汚染対処特別措置法」にもとづいて、保管された汚染土が、1キロ当たり8000ベクレル以下になった場合、道路整備などで再利用する基本方針を決定しました。8000ベクレル超を指定廃棄物と指定し、8000ベクレル以下を「問題なく廃棄処分できる基準」としています。

この法律より以前、事故前からある「原子炉等規制法」では、原発解体で出た金属などの安全に再利用できる基準を、放射性セシウム1キロ当たり100ベクレルと定めています。

この二つの法律に齟齬があるのは明白です。

環境省も非公開の会合でこの件について議論したことが毎日新聞のスクープ報道で判明しました。

この非公開会合は「放射線影響安全性評価検討ワーキンググループ」といい、「8000ベクレルを汚染土再利用の上限値とするための理論武装の場となった」とあります。

環境省は、福島県内だけで推計で最大2200万立法メートル(東京ドーム18個分)もあるとされる汚染土の管理に限界を感じ、できるだけ再利用をして、拡散させることを選択したのです。

すでに、環境省指定廃棄物対策担当参事官室は、「福島県内における公共工事における建設副産物の再利用等に関する当面の取扱いに関する基本的考え方」に基づき、福島県の避難指示区域内で発生した3,000Bq/kg以下の災害がれき(コンクリートがら)23万トンを避難指示区域の沿岸部で、海岸防災林の盛土材に使用したと回答した。

しかも、原子力資料情報室が環境省に問い合わせたところ、放射性物質濃度測定を行い、セシウムが3,000Bq/kg以下であることを確認した上で業者に引き渡したというが、「業者がどの場所でどのくらいの量を使用したかは業者に任せているためわからない。全量を完全に使い切ったかどうかわからない」と説明。業者に対しては30cm以上の覆土を行うように求めているが、「実際に確認したわけではないため、業者が本当にその施工を守っているかどうかわからない」というずさんな管理の実態が明らかになった。

さらに詳しくは→原子力資料情報室