| 目次 | 1-1バイオマスって何!? | 1-2バイオマス発電の種類 |

| 1-3火力発電の仕組み | 1-4バイオマス燃料には何がある? | |

| 1-5木質バイオマス発電と森林の関係は? | 1-6木質バイオマス発電と林業の関係は? | |

| 1-8バイオマス発電はカーボンニュートラルか!? |

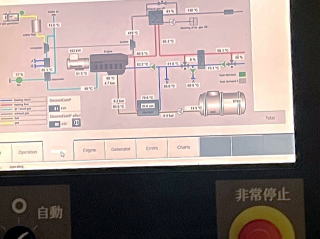

火力発電のしくみ(まとめ)

|

①燃料 |

②気体 |

③機械 |

④発電 |

|

天然ガス、石油、石炭、 |

蒸気 |

蒸気タービン |

発電機 |

|

天然ガス、石油 |

ガス |

ガスタービン又はガスエンジン |

|

|

石炭・バイオマスなど |

|

種類 |

燃料 |

主な用途 |

|

①木質バイオマス |

広葉樹・針葉樹 |

ボイラーの燃料、発電燃料など |

|

②バイオエタノール |

サトウキビ、トウモロコシ、木材など |

ガソリンの代替燃料 |

|

③バイオディーゼル |

植物性油脂をメタノールとの化学合成物 |

軽油の代替燃料 |

|

④バイオガス |

家畜の排せつ物、食品残さなどをメタン発酵させたもの |

発電燃料 |

|

①植栽⇒②下刈り⇒③つる切り・除伐⇒④枝打ち⑤間伐 |

間伐と主伐の違い、林地残材との関係

|

伐採の種類 |

伐採目的 |

作業の種類 |

森林の状態 |

木齢(年目) |

材の利用状況 |

|

間伐 |

間引き |

切り捨て間伐 |

森林状態を維持する |

15~25 |

未利用 |

|

利用間伐 |

森林状態を維持する |

26~ |

・大部分は利用 (A・B材) ・一部は未利用 |

||

|

主伐 |

収穫 |

択伐 |

森林状態を維持する (状態としては利用間伐と同じ) |

||

|

皆伐 |

森林状態を維持しない(森林の更新) |

|

燃料の種類 |

電気の調達価格 (1kWhあたり) |

|

①間伐材等由来の木質バイオマス |

40円(2千kW未満) 32円(2千kW以上) |

|

②一般木質バイオマス |

24円(2万kW未満) 21円(2万kW以上) |

|

③建築資材廃棄物 |

13円 |

(出典:林野庁)

|

生育由来 |

間伐 |

主伐 |

|||

|

森林 |

民有林 |

その他 |

森林経営計画外 |

① |

② |

|

森林経営計画 |

① |

||||

|

保安林 |

|||||

|

国有林 |

保安林 |

||||

|

国有林野施業実施計画 |

|||||

|

国有林野施業実施計画外 |

② |

||||

(出典:林野庁をもとに作成)