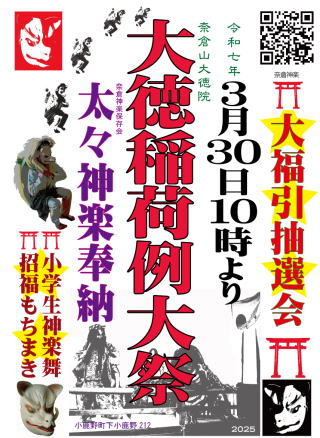

奈倉神楽保存会について(教育委員会資料より) 奈倉神楽は、大徳稲荷大明神の祭りに奉納され、「太々神楽」ともよばれています。神楽の創立は新しく、昭和二十五年に秩父神社神楽の系統を引く株父市蒔田の椋神社の神楽師から習って始められたものです。それ以前は井上神楽(吉田町)などを頼んで奉納していました。現在は地元の人々が三月の最終日曜日に神楽殿を組み立て、神楽を行っています。神楽面や衣裳はすべて地元の人々の手作り、奈倉大徳稲荷の祭りに奉納というところが特徴のひとつです。神楽面は桐の木を切って自分で彫り、衣裳も生地を購入し、奈倉の婦人たちが総出で中蒔田の神楽衣裳にならって縫い上げたものです。 神楽の楽は、大太鼓・小太鼓、大拍子、笛からなり、八意思兼命(四方座、奉幣、湯立) など二十三座があります。また、奈倉神楽の特色のひとつとして、新しい神楽に取り組んでいることが挙げられます。奈倉耕地には、様々な面において新しい試みや取り組み等を行う気風があります。神楽についても、日本中に無い神楽を作ろうとの思いから、地元にまつわる伝説を題材にした新作神楽「つなぎの龍」を創作しています。神楽の上演は、大徳稲荷の祭りのほか、秋の奈倉妙見宮の祭りに一座、郷土芸能祭等の民俗芸能公演などに出演しています。 神楽皆伝 |

|

やはり大人気は 恵比寿が出てくる『釣り込み』二十三座(最後の座です) 釣りのエサに「福餅」をエサに 魚を釣る座。 エサ(餅)を付けて 大海に竿を差し出すと 集まる魚(ギャラリー) 子供達はエサの餅を取るだけ! 大人はそこに100円や千円札を付けて 釣らせてあげる。 撒き餌の福餅には魚(ギャラリー)が殺到する おどけ役は石凝姥命(イシコリドメノミコト"Ishi Kore Dome" ) えびすが右に隠れています 恵比寿は事代主命(ことしろぬしのみこと) |

|

「釣り込み」の座 奥が恵比寿さん |

|

やはり,見応えがあるのが 「大蛇退治」十六座 この座は舞手も大人数出演 おじい 脚摩乳命(アシナヅチノミコト) おばあ 手摩乳命(テナヅチノミコト) ひめ 竒稲田姫命(クシナダヒメノミコト)8人の娘の中で最後に残った娘 すさのお 素戔嗚命(スサノオノミコト) おろち 八岐大蛇(ヤマタノオロチ) |

|

十三座 この座は 稲荷神社に奉納されるにふさわしく 白弧が出演 地元の小学生が狐役で 出演することが多い 稲荷神(イナリシン) 天狐(テンコ) 地狐(チコ) |

|

「大黒舞」十九座 この座でも 福餅が撒かれるので 子供達が集まる。 大巳貴命(おおなむちのみこと)古事記では大国主(おおくにぬしのかみ)の子供の頃の名前とされる。 |

|

めずらしい 素面の舞 「大参宮」十五座と十六座の間の舞 |

|

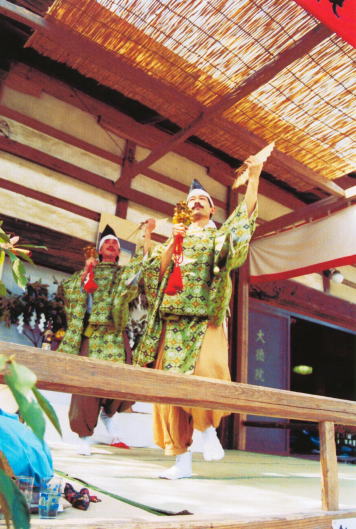

二十二座 俗に神楽団の中では 「根っこふんがき」 と、呼ばれている 大山祇命(オオヤマツミノミコト) 持ち物は(榊根附)根のついた榊 |

大山祇命(オオヤマツミノミコト) |

「大黒舞」十九座 |

岩戸開十五座 そのなかの三人舞 この座は 小学生が三人で 出演することが多い 表筒男命(うわつつのおのみこと) 中筒男命(なかつつのおのみこと) 底筒男命(そこつつのおのみこと) 住吉三神(すみよしさんじん)とも呼ばれる この座は他に 思金命(オモイガネノミコト) 天鈿女命(アメノウズメノミコト) 天手力雄男命(タヂカラオノミコト) |

鈿女の舞二座 天鈿女命(アメノウズメノミコト) 手には笹 |

|

おどけ役は石凝姥命(イシコリドメノミコト) |

|

稲荷神(イナリシン) 天狐(テンコ) 地狐(チコ) |

大巳貴命(おおなむちのみこと) |

金山十一座 金山彦命(カナヤマヒコノミコト) 石凝姥命(イシコリドメノミコト"Ishi Kore Dome" ) 火をおこし剣を鍛き研ぐ内容の舞 |

|

水村健治氏に 稽古をつける 轟昌平師匠 |

裏では面つけ 準備中の小学生達 |

当日行われる はずれのない福引き |

練習風景 本番までに何夜も練習する |

当日朝の準備 ほとんどの道具に新しいキリハライ(紙垂)をつける |

なおらい ご苦労様でした。 中央がご住職斎藤さん 右手は神楽の師匠轟昌平さん |