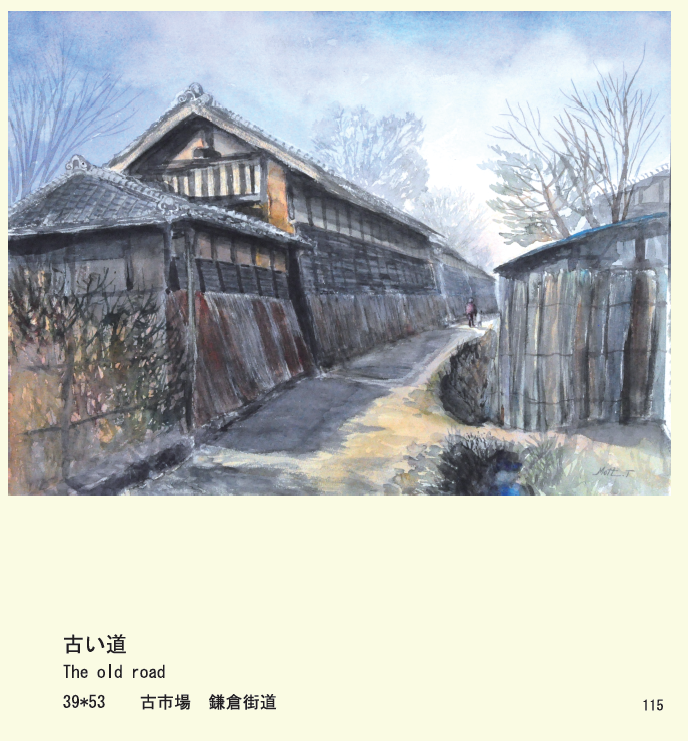

鎌倉街道とは ⇒ウィキペディアより

古道・鎌倉街道

古道としての鎌倉街道とは、鎌倉時代に幕府が置かれた鎌倉と各地とを結んだ道路網を指す。鎌倉時代の関東近郊の主要道の意として用いられる。

1192年、源頼朝が鎌倉に幕府を開くと、支配力強化のために鎌倉を中心に東国の各地域を結ぶ新たな道路整備に力を注ぎ、次々と放射状に延びる道路網が建設された。東国15カ国の御家人が番役として幕府に順番に奉仕したため、おおむねその範囲にわたる。それだけではなく、古代朝廷では十分支配が及ばなかった東北地方や蝦夷地まで交通圏が拡大したことや、西は越中、飛騨、信州から東国を経て鎌倉に向かう道筋が何本か明らかになっており、鎌倉街道あるいは鎌倉道と呼ばれる道はかなり広範囲に数多くあったとみられている。

鎌倉街道は、律令時代の官道(五畿七道)に比べ、幅が不揃いで、曲がりが多く、複線の区間も少なくなかった。古道研究の専門家は、各地の武家や寺社が作った道を利用したためと説明している。また、鎌倉街道だったと言い伝えられながら、鎌倉街道の他区間とつながらない道がある。その理由として、鎌倉街道という言葉が使われるようになった江戸時代には、地元の道を、鎌倉街道だったと言い伝えるようになったことによると推測する研究者もいる。

鎌倉街道の幹線道は、五畿七道とほぼ同じく、全国の国府を通り、街道沿いに守護所も置かれたが、その数はごく限られていた。特によく知られるのが、上道(かみつみち、かみのみち)・中道(なかつみち、なかのみち)・下道(しもつみち、しものみち)とよばれる関東地方を中心に広がる主要な幹線道3本で、さらに支線も加わり、現在でも鎌倉街道の名を残すところも多い。鎌倉から武蔵、上野の国府を通り、碓氷峠を越えて信濃へ行く道(上道)、東海道筋をたどる京鎌倉往還、鎌倉から甲斐とを結ぶ道(御坂路、甲州鎌倉道)、下野の国府を通って白河関を越える道(中道)、常陸の国府を通って勿来関を越えて奥州へ行く道(下道)などがあった。御坂路については、甲斐路(御坂路)の項目を参照。

一方で、鎌倉街道の呼び名が一般的に用いられるようになったのは江戸時代以降で、鎌倉時代に書かれた鎌倉政庁自らの記録である『吾妻鏡』をはじめ、当時の諸文献に「鎌倉街道」の呼び名は見られず、江戸時代の書物である『新編武蔵風土記稿』や『江戸名所図会』(江戸名所圖會)などに鎌倉街道が散見されている。

軍事道路としての側面は、鎌倉時代初期に頼朝が、鎌倉から大軍を率いて奥州平泉の藤原氏を滅ぼした奥州征伐の際に使用した。この他は幕府が実際に軍事目的で使用したという記録は多くない。元弘三年(1333年)の鎌倉幕府滅亡時、朝廷方の新田義貞が上道を通って鎌倉に侵攻した時に逆に利用された