神楽探訪記

九州の旅 2025/3/19-25

3/23-24 高千穂 ◇田島昭泉◇

奈倉地区には手づくりの神楽がある。面も衣装も手づくりでスタートした。小鹿野では一番新しい神楽だが75年も経っている。その手本としたのは中蒔田の神楽。その神楽の源流は明治初年、秩父神社の神楽師佐野宗五郎から伝授されたという事で秩父神社が源だという事です。

一般的にみられる里神楽と言われている神楽の起源は日本最古の書物である「古事記」・「日本書紀」にある 「岩戸隠れの段」 の神話からきているとされています。

さて、今回は今年3月末に行った九州の「高千穂の夜神楽」を紹介しましょう。「高千穂の夜神楽」は、国の重要無形民俗文化財に指定されていて、日本の神話や伝説の中に登場する神々が総出演します。夜を徹して三十三番(座)の神楽を奉納するものです。神楽団のある集落では晩秋から2月ごろまでのどこかで全ての神楽を披露し、それは見ごたえがあると地元の方はすすめます。その中の4番の岩戸開きを1時間で毎晩見せる夜神楽が高千穂神社で観られます。予約もでき当日のネット予約で私は92人目でした。人気があり、120人ほど受け付けているようです。大人は千円で鑑賞できます。ホテルなどでは無料で座布団を貸し出します。

夜神楽に行く前に昼間は天照大神が隠れた岩戸のある天岩戸神社、八百万の神が参集したという天安河原の洞窟、八大龍王水神など神話にゆかりの場所も訪ねたい。

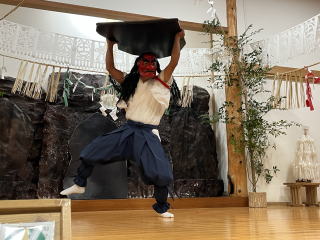

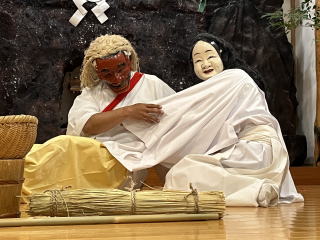

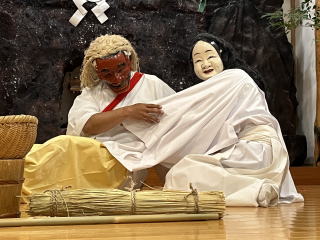

開演の夜7時前になると外国人も含めて大座敷は満席状態。神楽団の一人が岩戸開きを解説。①手力雄(たぢからお)の舞②鈿女(うずめ)の舞③戸取(ととり)の舞④御神躰の舞。①と③は手力雄命が衣装を変えて一人で舞う④はおまけの様な座でイザナギとイザナミが酒を造って飲んで抱擁するという極めて夫婦円満な色っぽい舞だ。

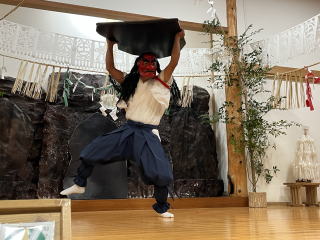

舞台は四方に七五三の本数で藁と、赤と緑の紙でできた紙垂(しで)が要所に垂れたしめ縄が張られ、彫り物(えりもの)という切り紙の飾りと共に厳粛な雰囲気だ。赤と緑の「大幣(おおぬさ)」を振り回し、いずれの舞も力強く高く飛び跳ねる所作が入っていて時間も長いが素晴らしいショーだった。楽もほとんど切れ目なく続き、笛だけは中ほどで別の楽師と交代した。楽師が大きな声で何か文言を唱える事も発見だった。岩戸を開く場面を戸取りと呼んでいるが、なんとその岩戸が二つあった。岩戸を右と左に運び出し真ん中にアマテラスが出てきた。手力雄が戸を放り投げた一つは長野の戸隠に落ちて戸隠山になったと言われている。

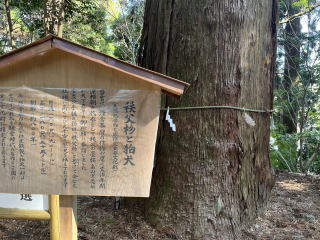

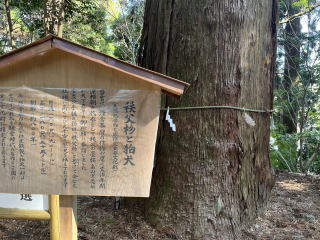

付け加えて記したい事がある。それは高千穂神社にある大きな杉の木の説明書き。

【高千穂神社は鎌倉幕府の信仰が厚く文治年間、源頼朝の代参として秩父の豪族畠山重忠公が天下泰平の御祈願に参詣しました。重忠公手植の杉は「秩父杉」となづけて今なお社頭に高くそびえ千古の歴史を伝えております。高さ55m、樹齢八百年。】

高千穂神社に秩父の文字を見つけたことにも感動した。

|

高千穂神社の狛犬

国の重要文化財 |

|

高千穂神社の秩父杉 |

| 高千穂夜神楽 |

|

手力雄(たぢからお)の舞

↓岩戸を開けるときは衣装も違っている |

鈿女(うずめ)の舞 |

戸取(ととり)の舞 一つ目の岩をかつぐ |

御神躰の舞 |

← イザナギとイザナミが酒を造って飲んで

抱擁するという極めて夫婦円満な色っぽい舞 |

| 神話の名所めぐり |

八百万の神が参集したという天安河原の洞窟 |

天岩戸の名所

|

八大龍王水神 |

天岩戸神社 東本宮 |

天岩戸神社 西本宮

宮司さんの案内でだけ天岩戸を社裏側に行って見ることができる |

天岩戸神社 西本宮

|